खेती-किसानी भारतीय समाज की जीविका का मुख्य आधार है, इसलिए समय-समय पर हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी कई ऐसी फ़िल्में बनती रहीं जो किसानों की जीवन-शैली और उनकी मुश्किलों पर प्रकाश डालती हैं, लेकिन आज समाज का आइना कहा जानेवाला हमारा सिनेमा हमारे किसानों को भूल गया है। सालाना हज़ारों फ़िल्मों का निर्माण स्थल मुंबई बॉलीवुड में आज किसानों की सुध लेनेवाली फ़िल्में नदारद हैं।

हाल ही में किसानों पर आधारित दो फ़िल्में रिलीज हुईं `गोष्ट छोटी डोंगराएवढ़ी' और `किसान'। दिवंगत अभिनेता नीलू फुले की आखिरी फ़िल्म मानी जानेवाली मराठी फ़िल्म `गोष्ट छोटी डोंगरावढ़ी' को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला, लेकिन उसकी वजह फ़िल्म का विषय और नीलू के अलावा इस फ़िल्म का `मराठी' भाषा में होना रहा। लेकिन विदर्भ के किसानों की आत्महत्या का यह मार्मिक चित्रण सिऱ्फ मराठीभाषी क्षेत्रों से ही दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर सका। वहीं सोहेल खान निर्देशित `किसान' नरम पटाखे की तरह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने में असफल रही। इसकी एक बड़ी वजह इस फ़िल्म की कमजोर पटकथा को माना जा रहा है। प्रयोगात्मक सिनेमा के लिए मशहूर मधुर भंडारकर के मुताबिक ऐसी फ़िल्मों के सफलता के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि उनकी कहानी को दर्शकों की पसंद के अनुसार ढालकर प्रस्तुत किया जाये। पर्दे पर सिऱ्फ गांव के दृश्य दिखाकर किसी कमजोर और देखी-दिखायी कहानीवाली फ़िल्म को भला कैसे बेचा जा सकता है।हिंदी फ़िल्मों में किसानों की बात उठे तो दिमाग में एक ही नाम आता है- मनोज कुमार। हममें से अधिकांश बचपन से मनोज कुमार की फ़िल्मों में गांव को देखकर बड़े हुए और उनकी वो फ़िल्में आज भी देखी जाती हैं, नि:संदेह इसकी वजह मनोज कुमार की दूरदर्शिता और सामायिक मुद्दों की पहचान में उनका सक्षम दिमाग ही माना जा सकता है। आजादी के बाद गांवों के विकास के ज़रिये देश का विकास करने की योजनाएं बन रही थीं। मनोज कुमार ने उसी दौर में गांवों की बदलती परिस्थितियों, किसानों की जरूरतों और भारतीय परिवारों में आपसी मेलजोल बनाये रखने में आ रही मुश्किलों को कथावस्तु बना अपनी फिल्मों में गांवों के तत्कालीन चेहरे को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उससे पहले किसानों पर आधारित `दो बीघा जमीन' और `मदर इंडिया' जैसी सफल फ़िल्में भी बन चुकी थीं। अच्छी कहानी के साथ उनकी भी लोकप्रियता की वजह उनका सामायिक होना ही था।

परिवर्तन समय का नियम है और उसी समय ने भारतीय सिनेमा जगत की परंपराओं को भी बदल दिया। १९७० के दशक में `शोले' जैसी फ़िल्मों में गांवों का चित्रण तो हुआ, लेकिन खेती-किसानी पर्दे पर नहीं दिखी। इस फ़िल्म के बाद गांवों की पृष्ठभूमि में ऐसी कई फ़िल्में बनीं, लेकिन पारिवारिक ड्रामे, डकैती, मार-धाड़ और नाच-गाने के अलावा इन फ़िल्मों में और कुछ नहीं दिखा। `दुश्मन', `मेला' `गौतम गोविंदा', `धरती कहे पुकार के' जैसी फ़िल्मों का कमर्शियल मसालों से भरपूर होने के बावजूद इनमें कभी-कभार भारतीय किसान और उसकी जिंदगी के दर्शन होते रहे, लेकिन उसके बाद हिंदी फ़िल्मों से किसान गायब होते रहे और धीरे-धीरे बॉलीवुड उन्हें भूलता सा गया। आज भारत की पहचान आइटी हब के रूप में बन रही है, लेकिन दुनियाभर की चीजों को बेचने का महत्वपूर्ण बाजार बन चुके भारत का एक रूप उसके गांवों में बसता है, जहां किसी आलीशान टॉवर, हॉट डॉग, ब्लैकबेरी या ब्रांडेड कपड़ों की मांग नहीं है। उन गांवों का निवासी वहां का किसान अपने खेतों में अनाज उगाने के लिए पहले उन खेतों को गिरवी रखता है और फिर कर्ज न चुका सकने की स्थिति में अपनी जीवनलीला अपने ही हाथों खत्म कर देता है, लेकिन शहरी चकाचौंध को कैमरे में कैद करनेवालों की तरफ यह मजबूर किसान मदद की आस भरी नज़रों से नहीं देख सकता क्योंकि उन्हें उसका दर्द दिखायी नहीं पड़ता। उन्हें टैक्टर, ट्यूबवेल, आमों का पेड़ या तालाब के किनारे पानी पीते गाय-बछड़ों या कच्चे मकानों की खूबसूरती आकर्षित नहीं करती।

यह सच है कि हिंदी फ़िल्मों का दर्शक परदे पर अपना गांव और खेल-खलिहान देखना चाहता है लेकिन दूसरी तरफ समय के साथ उसकी पसंद भी बदल गयी है और इसका प्रमाण `समर २००७' और `किसान' का बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरने से मिलता है। फ़िल्मों में पुराने माने जा रहे विषय पर बनी इन फ़िल्मों को नये ढांचे में ढालना ज़रूरी है। इसलिए यहां इस विषय के साथ प्रयोग करने की जरूरत महसूस होती है। इन फ़िल्मों की कथावस्तु मजबूत बनाने के साथ इनमें सहजता से पात्रों और परिस्थितियों को मौजूदा समय के हिसाब से अगर प्रस्तुत किया जाये तो दर्शक भी इन फ़िल्मों को देखने में रुचि लेंगे और शायद किसी तरह भारतीय किसान बॉलीवुड में अपनी वापसी कर सकेगा।

हालाँकि अनुष्का रिज़वी द्वारा निर्देशित पीपली लाइव एक हद तक बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, अब दर्शको को इंतजार है किरण राव द्वारा निर्देशित फिल्म '' धोबी घाट '' का. इस फिल्म से कई उमीदे है देखते है यह फिल्म दर्शको पर अपना रंग चढाने में सफल होती है या नहीं ...........

दीपिका

क्लियोपेट्रा

क्लियोपेट्रा

इन दो शक्तिशाली मुखियाओं के प्रेम ने उस समय की राजनीति पर गहरा असर डाला. इससे मिस्र की स्थिति मजबूत हो गई, लेकिन रोम में ही एंटनी का विरोध होने लगा. एंटनी क्लियोपेट्रा के प्रेम में पागल था. उसने अपनी पत्नी ओक्टोविया को छोड़ दिया और क्लियोपेट्रा से शादी कर ली. इससे नाराज हो कर ओक्टोविया के भाई ने मिस्र पर हमला कर दिया. जिसमें रोम ने भी उसका पूरा साथ दिया. इसके बाद मिस्र और रोम में भयंकर युद्ध शुरू हो गया. एक दिन के बाद ही एंटनी को ख़बर मिली कि क्लियोपेट्रा कि हत्या हो गई है. एंटनी को बहुत दुःख हुआ, उसनें तुरंत ख़ुद के तलवार भोंक ली. थोड़ी देर बाद जब क्लियोपेट्रा को इसका पता चला तो वह भी इसे सह न सकी और आत्महत्या कर ली. इस करुण प्रेम कथा पर आज तक नाटक और फिल्में लिखी जाती हैं.

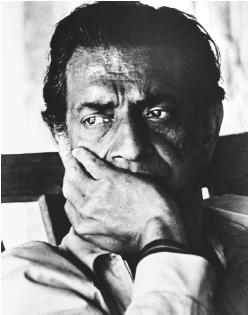

इन दो शक्तिशाली मुखियाओं के प्रेम ने उस समय की राजनीति पर गहरा असर डाला. इससे मिस्र की स्थिति मजबूत हो गई, लेकिन रोम में ही एंटनी का विरोध होने लगा. एंटनी क्लियोपेट्रा के प्रेम में पागल था. उसने अपनी पत्नी ओक्टोविया को छोड़ दिया और क्लियोपेट्रा से शादी कर ली. इससे नाराज हो कर ओक्टोविया के भाई ने मिस्र पर हमला कर दिया. जिसमें रोम ने भी उसका पूरा साथ दिया. इसके बाद मिस्र और रोम में भयंकर युद्ध शुरू हो गया. एक दिन के बाद ही एंटनी को ख़बर मिली कि क्लियोपेट्रा कि हत्या हो गई है. एंटनी को बहुत दुःख हुआ, उसनें तुरंत ख़ुद के तलवार भोंक ली. थोड़ी देर बाद जब क्लियोपेट्रा को इसका पता चला तो वह भी इसे सह न सकी और आत्महत्या कर ली. इस करुण प्रेम कथा पर आज तक नाटक और फिल्में लिखी जाती हैं. पाथेर पांचाली, देवी, चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी जैसी लोकप्रिय फिल्में देने वाले सत्यजीत रे अपने समय से बहुत आगे थे। उनकी सोच और नजरिया एक आम इंसान से बहुत ही भिन्न था। देश को ये अमर फिल्में देने वाले सत्यजीत दा कभी किताबों के आवरण (कवर) बनाया करते थे यह बात कम ही लोग जानते होंगे।

पाथेर पांचाली, देवी, चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी जैसी लोकप्रिय फिल्में देने वाले सत्यजीत रे अपने समय से बहुत आगे थे। उनकी सोच और नजरिया एक आम इंसान से बहुत ही भिन्न था। देश को ये अमर फिल्में देने वाले सत्यजीत दा कभी किताबों के आवरण (कवर) बनाया करते थे यह बात कम ही लोग जानते होंगे।  सत्यजीत रे 70 वर्ष की उम्र में 23 अप्रैल 1992 को इस दुनिया से विदा हुए। उस समय हजारों प्रशंसकों ने कलकत्ता स्थित उनके निवास के बाहर एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी।

सत्यजीत रे 70 वर्ष की उम्र में 23 अप्रैल 1992 को इस दुनिया से विदा हुए। उस समय हजारों प्रशंसकों ने कलकत्ता स्थित उनके निवास के बाहर एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी।  शिव-शक्ति के दिव्य मिलन का पर्व महाशिवरात्रि आज मनाया जा रहा है। आज श्रद्धालु शिवालयों में भगवान भोलनाथ का जलाभिषेक कर आक-धतूरे, पुष्प,फल, बील पत्र आदि अर्पित कर रहे है। जय बम भोले, जय शिव शंकर और हर-हर महादेव के जयकारों से मंदिर गूज रहा है।

शिव-शक्ति के दिव्य मिलन का पर्व महाशिवरात्रि आज मनाया जा रहा है। आज श्रद्धालु शिवालयों में भगवान भोलनाथ का जलाभिषेक कर आक-धतूरे, पुष्प,फल, बील पत्र आदि अर्पित कर रहे है। जय बम भोले, जय शिव शंकर और हर-हर महादेव के जयकारों से मंदिर गूज रहा है।

कल तक खबर ये थी कि बॉलीवुड के शंहशाह अमिताभ बच्चन प्रमुख अवार्ड समारोह आईफा से अलग हो गए हैं। चारों ओर ये खबर थी आखिर ये कैसे हो गया? पिछले दस सालों से आईफा और अमिताभ दो जिस्म और एक आत्मा रहे हैं, फिर दोनों के बीच में दरार कहां से आ गई जिसकी वजह से अमिताभ को आईफा से अलग होना पड़ा।

कल तक खबर ये थी कि बॉलीवुड के शंहशाह अमिताभ बच्चन प्रमुख अवार्ड समारोह आईफा से अलग हो गए हैं। चारों ओर ये खबर थी आखिर ये कैसे हो गया? पिछले दस सालों से आईफा और अमिताभ दो जिस्म और एक आत्मा रहे हैं, फिर दोनों के बीच में दरार कहां से आ गई जिसकी वजह से अमिताभ को आईफा से अलग होना पड़ा।